最近,“Made in USA”这个关键词在亚马逊上彻底火了。

搜索量飙升、买家关注度直线上升,越来越多卖家开始围绕“美国制造”这一话题布局广告、优化主图,甚至直接在标题打出“Not Made in China”的标签吸引眼球。

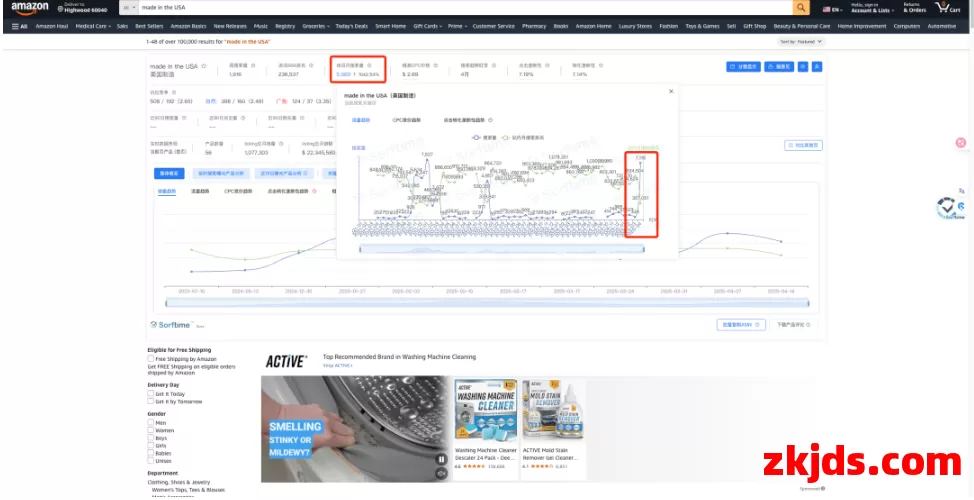

1.关键词热度疯涨,搜索量翻几倍!

电商数据平台 SmartScout 的数据显示,一波关于“美国制造”的搜索热潮正席卷亚马逊:

搜索 “made in USA products only” 的频次同比暴涨 220%

“made in America products only” 增长了 130%

“American flag made in America” 类关键词飙升了 250%

“made in the USA” 4 月份的搜索热度是去年同期的 5 倍!

这可不是小波动,而是实打实的流量井喷,很多卖家早已闻风而动,开始围绕这些词精准投放广告。

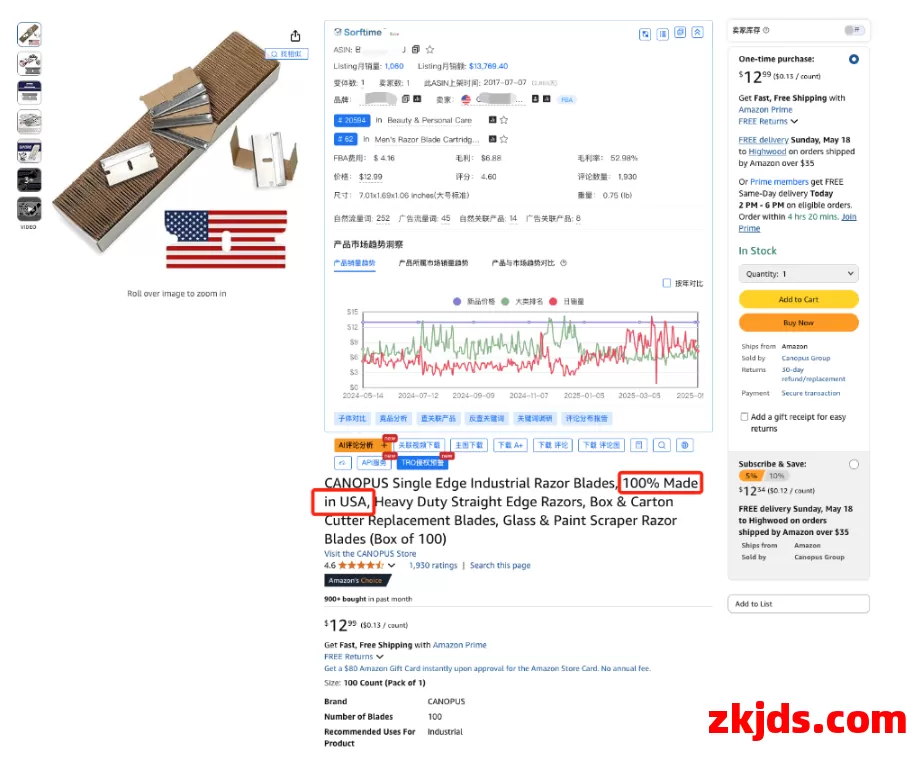

2.图也要改、词也要调!谁先改谁吃肉

过去,大多数卖家只在副图里顺带露个“美国制造”的标签,视觉弱得不行,根本吸引不了人注意。

但现在,聪明的品牌早已把这些元素往主图靠了。

首图直接亮出“MADE IN USA”的标识,国旗标识一眼可见,主打一个“我就是本土品牌”,让消费者在搜索结果页就能对你产生记忆点。

这样的视觉升级,能有效提升 CTR,给品牌带来更多点击和转化。

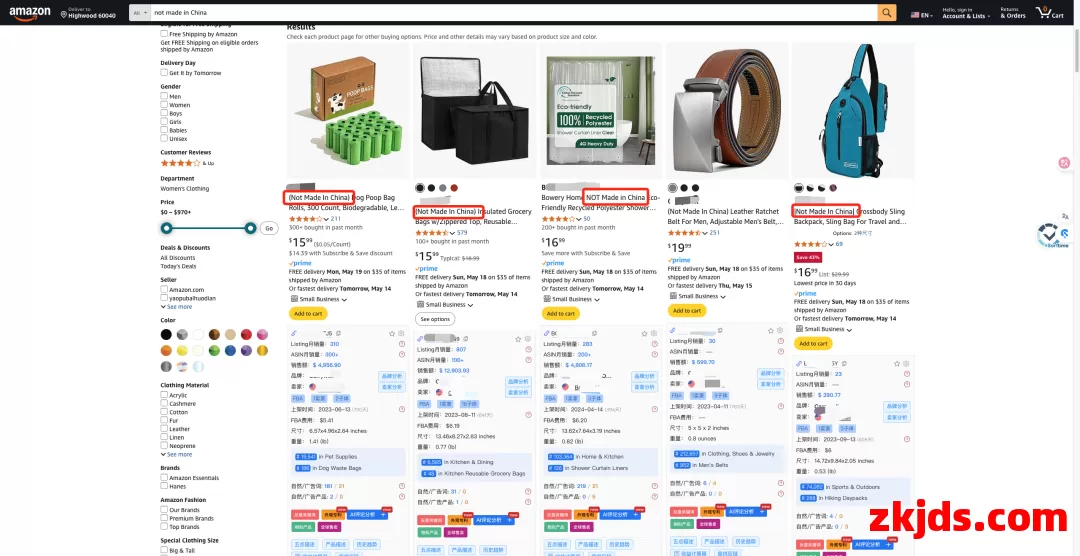

就连“非美国制造”也开始玩“反向蹭热度”

别以为这个趋势只有美国产品能用。一些非美产品牌也借着这股流量风口打了“擦边球”。

有品牌在标题直接写明“Not Made in China”,虽然产品是在柬埔寨生产的,但这样的描述有意避开“中国产”标签,借机满足一部分对关税敏感或政治立场偏向“本土制造”的消费者需求。

消费者是热了,但订单能不能接得住?

虽然“美国制造”关键词热得发烫,但要转化为实打实的订单并不容易。

亚马逊平台核心用户的消费习惯依旧是“比价格”和“抢配送”。Profitero 数据显示,亚马逊已连续八年成为全美线上最低价平台,价格平均比其他平台低 14%。这意味着,仅靠“产地”打标签远远不够,价格依然是决定买不买的关键因素。

SmartScout 创始人也指出,很多消费者搜索“Made in USA”纯属出于好奇,点进来看了看,并不一定真的下单。

如果一个普通花洒因为“美国制造”标签,价格从 $129 飙到 $239.大概率直接断流。

3.那还要不要跟?跟!但要策略跟!

不要劫持父变体: 将与父变体毫不相关的子变体添加到其中,以借用其他产品的评级和好评来增加销量。

“美国制造”标签确实能蹭到一波流量,但想长久吃到红利,还得精打细算。特别是在关税政策逐步调整的当下,中国制造的成本优势可能随时卷土重来。

卖家该怎么做?

✅ 一、盯紧关税政策,实时优化定价

实时关注中美贸易政策走向,及时调整价格策略,防止利润被关税吃掉。

✅ 二、产品布局要讲策略

避开高关税重灾区,优先上架关税影响较小或本土消费者接受度高的类目。

✅ 三、多元产品线+差异化标签

“美国制造”是一个标签,但不是唯一标签。可以从环保、功能创新、健康成分等维度入手,丰富产品卖点。

✅ 四、品牌+内容+流量齐发力

要抢“美国制造”的红利,品牌和内容也得跟上。主图、A+页面、视频描述要围绕产地清晰标注;同时结合广告、网红合作或外部引流,扩大影响力。

✅ 五、合规第一,别玩擦边球

特别提醒:如果你不是美国制造,那就别假冒。虚假宣传一旦被平台或买家投诉,不只是关店,还可能吃官司。营销可以聪明,但不能踩红线!

本文链接:https://www.zkjds.com/post/2851.html ,转载需注明文章链接来源:https://www.zkjds.com/

- 喜欢(11)

- 不喜欢(1)

亚马逊利润计算器

亚马逊利润计算器 官方FBA计算器

官方FBA计算器 AmzData

AmzData tool4seller

tool4seller Amzkeys

Amzkeys RepricerExpress

RepricerExpress RestockPro

RestockPro SellerLabs

SellerLabs Viral Launch

Viral Launch AmaSuite

AmaSuite