说实话,第一次读到TEMU那几大段关于“建议零售价”的官方注释时,我脑子嗡的一声。密密麻麻的英文术语和法律条款,像一堵墙突然立在眼前。我甚至能感觉到,屏幕那头的平台运营者写下这些文字时,那副面无表情公事公办的样子。

多少卖家朋友,包括我自己,最初的反应都是“随便填个数字得了”?毕竟,谁真的会去较真那个“建议零售价”?

我们是不是从一开始就错了?

1 一场规则与侥幸的心理游戏

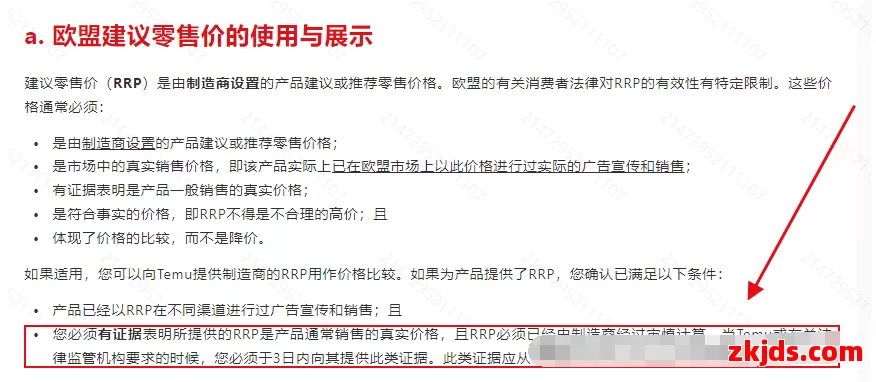

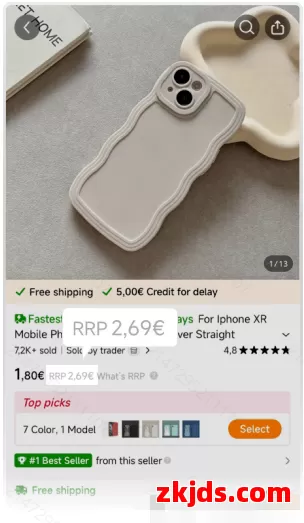

欧盟的RRP,美国的MSRP。看起来只是字母组合的游戏,背后却是平台划下的一道红线。

TEMU说得够清楚了——这些价格必须“是市场中的真实销售价格”,产品必须确实以此价格或更高价格在欧盟或美国市场实际广告和销售过。

读到这里,我心里咯噔一下。想起自己曾经随手填过的一个“建议零售价”,那个数字不过是我在成本价上乘了三倍的“美好愿望”。我没有证据,没有广告记录,没有销售记录。我只是……觉得这个价格看起来比较“合理”。

多少卖家和我一样,在这个环节撒了谎?我们心照不宣地玩着这个游戏,直到平台把规则白纸黑字地摊开在我们面前。

平台不是傻子,监管机构更不是。

2 证据!证据!证据!

TEMU的条款里,最刺痛我的是这句话:“您必须于3日内向其提供此类证据”。而且证据必须从价格发布之日起保存至少两年。

两年!这意味着什么?意味着我们不能临时抱佛脚,不能事到临头才去伪造一张销售截图。意味着我们必须像正规企业一样建立档案管理系统。意味着跨境电商的草莽时代,真的正在远去。

我曾经以为,跨境电商的门槛是选品、运营、物流。现在才明白,最大的门槛是合规意识。

那些还抱着“先上了再说,没人查”心态的卖家,正在成为平台清退的高危人群。欧盟和美国的消费者法律,绝不是摆设。TEMU明确说了:“无法为您提供法律建议”,潜台词是——责任你自己担。

3 “不合理的高价”是一把悬顶之剑

什么叫做“不合理的高价”?条款里没有明说,但这恰恰是最可怕的地方。这给了平台和监管机构巨大的解释空间。

我认识的一位卖家,因为将一款成本20美元的产品标了200美元的“建议零售价”,链接被下架。申诉时,平台只回复了一句话:“请提供以此价格实际销售的证据。”

他提供不出来。于是,一年积累的链接销售评论,一夜归零。

我们总是高估自己的聪明,低估规则的严肃。

在培训课上,我反复对学员说:不要虚构价格!不要虚构价格!不要虚构价格!可总有人觉得这是老生常谈,是过时保守。直到亲眼看到血淋淋的案例,才会倒吸一口凉气——原来平台是玩真的。

4 我们到底在害怕什么?

说实话,我也怕。

怕麻烦,怕增加运营成本,怕那些繁琐的证据保存工作。我们选择跨境电商,不就是为了相对简单的创业环境吗?为什么现在要搞得像上市公司一样规范?

但换个角度想:这何尝不是一种洗牌? 洗掉那些想赚快钱的,洗掉那些不守规则的,洗掉那些没有长期主义思维的。

留下来的,才是真正能把跨境电商当做一份事业来经营的人。

在最近的线下培训中,我增加了整整半天的合规实操课。学员最初抱怨:“老师,我们是来学运营技巧的,不是来学法律的。”

我的回答是:“不懂规则的运营,等于在悬崖边开车。技巧让你跑得快,规则让你不掉下去。”

5 要么合规,要么出局

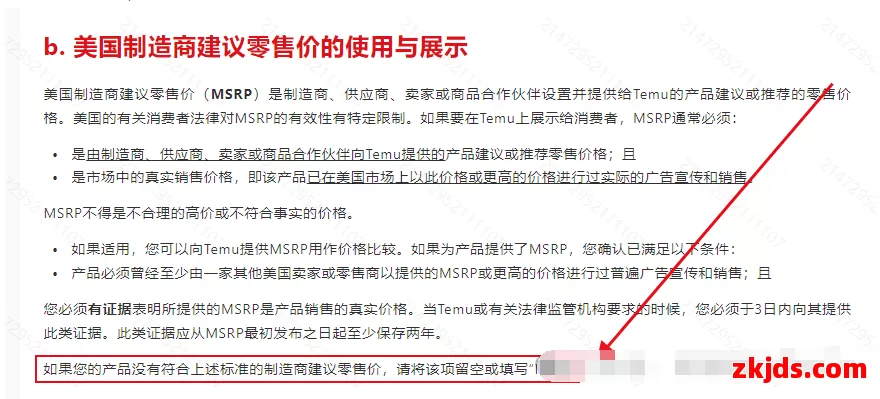

TEMU的条款其实说得很明白:如果没有符合标准的建议零售价,就留空或填“NA”。

看,平台给了我们选择——诚实的选择。

为什么我们宁愿冒险虚构,也不愿意诚实留空?因为我们害怕那个没有“原价对比”的商品页面,看起来不够吸引?因为我们不相信消费者会单纯因为产品好而购买,必须给他们一个“打折”的错觉?

这到底是对消费者心理的精准把握,还是对我们自己产品的不自信?

我的转变发生在一个下午。我决定把所有没有确凿证据的“建议零售价”全部改为“NA”。结果出乎意料——销量没有下降,反而因为页面更简洁真实,转化率还略有提升。

消费者比我们想象的更聪明。 他们知道什么是真实的优惠,什么是虚假的套路。

如今,每次填写那个“建议零售价”的栏目时,我都会停顿一下,问自己:我能证明这个价格吗?我有证据吗?

TEMU的规则不是束缚,而是保护。保护平台,也保护那些愿意合规经营的卖家。

我们真的错了吗?是的,从一开始就错了。错在把侥幸当聪明,把套路当技巧。

是时候回到商业的本质了:提供好产品,诚实经营,持久赚钱。

这条路看起来更慢,更艰难,但它是唯一能带我们走到最后的道路。

【内容仅供参考,不构成任何法律意见或建议】

本文链接:https://www.zkjds.com/post/3817.html ,转载需注明文章链接来源:https://www.zkjds.com/

- 喜欢(11)

- 不喜欢(3)

PVAPins

PVAPins 亚马逊利润计算器

亚马逊利润计算器 官方FBA计算器

官方FBA计算器 AmzData

AmzData tool4seller

tool4seller Amzkeys

Amzkeys RepricerExpress

RepricerExpress RestockPro

RestockPro SellerLabs

SellerLabs Viral Launch

Viral Launch